Foi há 40 anos. Com as badaladas de Ano Novo entrou em vigor a revisão do Código Penal que descriminalizou as relações homossexuais, consentidas, entre adultos. Dezanove anos decorreram sem que nada mais mudasse no quadro jurídico português. A partir de então, o movimento LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, trans e outros) acumulou tantas vitórias que Portugal se tornou um dos países mais progressistas nesta matéria. O que explica aquele vazio? E a rápida transformação que se seguiu? Quem foram as primeiras pessoas a levantar esta bandeira? Prepare-se para recuar até aos dias da ditadura e percorrer cada etapa desta história com um pioneiro.

Alguns tiveram de evitar a polícia para ter encontros sexuais. Outros saíram do armário na epidemia da sida. Todos enfrentaram repúdio. Oito pioneiros contam a sua história no movimento LGBT+

A homossexualidade só não é crime em Portugal há 40 anos. Neste especial multimédia, resgatamos memórias de pioneiros do movimento LGBT+. Atendemos às particularidades do que tem sido a luta trans. Procuramos saber que desafios enfrentam agora os mais velhos. E que lutas animam os mais jovens. Alinhamos uma cronologia do movimento LGBT+ com imagens de época.

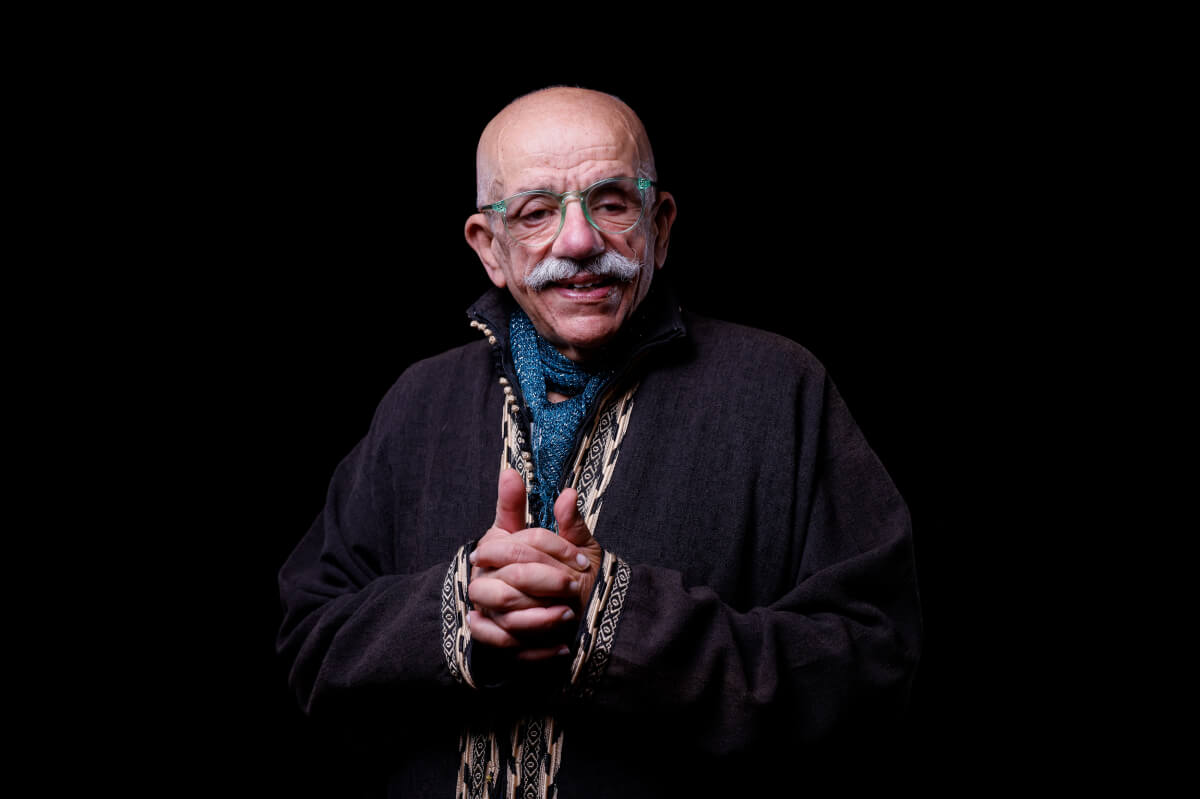

António Serzedelo

Quando a homossexualidade era crime

António Serzedelo (n. 1945) é o activista mais velho do país. Filho de uma doméstica e de um engenheiro portuário destacado em Moçambique, foi enviado para Lisboa para estudar. “Tentei esmagar a atracção por rapazes.” Ceder à tentação era provocar a ira dos poderes do outro mundo e deste.

A Primeira República equiparara o homossexual ao falso mendigo, ao reincidente, ao proxeneta, condenando até um ano de prisão quem se entregasse “à prática de vícios contra a natureza”. O Estado Novo afinara a repressão, sujeitando “vadios” e equiparados a medidas de segurança até três anos em “manicómio criminal”, “casa de trabalho ou colónia agrícola”.

Entrou numa espécie de clandestinidade. “Havia ali a Feira Popular. Eu ia lá tomar uns copos. Iam lá outros rapazes ou outros homens como eu. Ao vir para casa, era logo ali, nas árvores do Campo Pequeno. E foi assim que comecei.” Também frequentava urinóis. Um deles ali perto, na Praça de Touros. Só que havia risco de rusga e o engate podia revelar-se um polícia à paisana. “Nunca fui apanhado, mas fugi algumas vezes.”

As consequências dependiam do estatuto, como se percebe ao ler as investigações da jornalista São José Almeida (2010) ou da antropóloga Raquel Afonso (2019). As elites passavam ilesas, se fossem discretas, se respeitassem “a lei do silêncio”. As classes baixa e média nem por isso, mas esta última tinha margem para se livrar de um processo com um pequeno suborno.

Não havia espaço para o afecto naquele circuito. Serzedelo nem sabia o nome das pessoas com quem tinha sexo fortuito. “Era tudo no maior anonimato.” Desenvolvera-se um código que permitia reconhecer um semelhante. “Havia uma estratégia de aproximação. Era pedir um cigarro para fumar ou pedir lume para acender o cigarro ou perguntar as horas.”

Foi tendo namoradas. Havendo expectativa de casamento com uma, revelou-lhe: “Olha, eu sou homossexual.” E ela retorquiu: “Não te preocupes porque no Hospital Júlio de Matos há um médico que faz tratamentos.” Assentiu, sem resistência. “Se tinha uma doença, queria curar-me.”

A ideia de homossexualidade como doença formara-se na viragem do século XIX para o XX. Como escreveu a psicóloga Gabriela Moita (2001), admitiam-se duas hipóteses: a homossexualidade “congénita, classificada como inversão”, e a homossexualidade “por vício ou imoralidade, a perversão”.

Havia várias terapias de reversão. No Júlio de Matos, uma que envolvia descargas eléctricas. “Resumia-se a imagens projectadas. Se fosse um homem com um homem, tínhamos choques desagradáveis. Se fosse um homem com uma mulher, choques agradáveis. Umas coisas suaves. Não se pense que era daqueles de dar saltos e bater com a cabeça no tecto.”

Ainda lá foi uns três meses. Ao discutir os progressos, admitiu: “Olhe, senhor doutor, devo dizer-lhe que estou tanto à vontade com homens como com mulheres.” O médico decidiu interromper o “tratamento”. Deduziu Serzedelo que o considerou “incurável”. Perante aquilo, só lhe restava procurar a namorada e pôr fim à relação. “Eu não queria casar-me com ela e depois andar a enganá-la, a fazer vidas duplas.”

Com a Revolução de 25 de Abril de 1974, acendeu-se uma centelha. Os actos homossexuais tinham sido descriminalizados em vários países. A Associação Americana de Psiquiatria acabara de os retirar do seu Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Na manifestação do 1.º de Maio, no Porto, alguém empunhou um cartaz: “Liberdade para os Homossexuais.”.

O movimento global estava em marcha. Na noite de 27 de Junho de 1969, a polícia de Nova Iorque invadira um bar frequentado por pessoas trans chamado Stonewall Inn. A rebelião dera origem à Frente de Libertação Gay. O manifesto de Carl Wittman (1943-1986) apontava a direcção: unir a acção revolucionária à emancipação homossexual. Nasciam grupos em vários países. Em França, que muito influenciava uma certa elite portuguesa, a Frente Homossexual de Acção Revolucionária.

“Tinha uma roda de amigos. Já todos tínhamos viajado e visto algumas liberdades que se exerciam no estrangeiro”, conta Serzedelo, afundado num sofá da sua casa, no centro de Lisboa. Discutiam o assunto.“Foi nesse contexto que eu e o Jorge Lima Barreiro, através de fax e telefone, combinámos um texto.” O manifesto que escreveram, entre Lisboa e Porto, intitulava-se “Liberdade para as Minorias Sexuais” e foi dado à estampa no Diário de Lisboa e no Diário Popular, no dia 13 de Maio, assinado pelo Movimento de Acção dos Homossexuais Revolucionários.

Um escândalo, aquilo. A esquerda portuguesa, como escreveu o investigador Fernando Cascais (2006), passara “em grande medida ao lado das transformações culturais que ocorreram nos outros países nas décadas de 1960 e 1970”. Encarava a homossexualidade como uma espécie de decadência burguesa, que associava aos que tinham vindo das antigas colónias em África.

No dia 27, Galvão de Melo, que representava a ala mais à direita na Junta de Salvação Nacional, leu na RTP uma carta de indignação de um cidadão que falava na “ignóbil transcrição, em jornais que estão ao alcance de qualquer criança, do comunicado das prostitutas e dos homossexuais, numa demonstração de amoralidade sem precedentes em qualquer país em que a família e a moral existem ainda como valores”. E deixou claro que não fora para aquele tipo de liberdade que se fizera a revolução.

Haviam de passar 23 anos até Serzedelo fundar a Opus Gay, actual Opus Diversidades. Naquele momento, o discurso de Galvão de Melo aniquilou qualquer ilusão. Mas os tempos claramente eram outros. A polícia arranjou mais que fazer. Abriram bares na capital que se tornaram referência para homossexuais de todo o país. O Scarllatty Club, em 1975, o Memorial, o Travelou, o Finalmente, todos em 1976, e o Trumps, em 1980.

José Carlos Tavares

A esquerda revolucionária na linha de partida

Ainda houve pelo menos uma falsa partida: o Colectivo de Homossexuais Revolucionários, encabeçado pelo actor João Grosso (n. 1958), a que mais tarde se juntou Fernando Cascais (n. 1959). Antes de se desfazer esse grupo concebido no Centro de Dinamização Juvenil Culturona, em Lisboa, em 1980, ainda organizou um encontro público pelo qual passaram alguns dos que mais tarde haveriam de protagonizar o movimento LGBT+.

A primeira revisão do Código Penal do Portugal democrático (1982) retirou-lhe parte do carácter moral. Deixou de criminalizar condutas sexuais entre adultos, livremente, em privado, como o adultério, o incesto, a homossexualidade ou a prostituição. Estabeleceu, ainda assim, idades de consentimento diferentes para actos homossexuais (16 anos) e heterossexuais (14 anos).

Não se seguiu uma saída generalizada do armário. “As mentalidades não mudam por decreto”, resume José Carlos Tavares (n. 1963), servindo-se de um chavão para marcar a total ausência de campanhas contra o preconceito. “Havia medo. Havia medo e vergonha pública. Essas coisas estão tão enraizadas que ainda hoje existem. Tenho amigos que não se assumem. Muitas vezes esperam que o pai ou a mãe morra.”

Percebeu-se gay na pré-adolescência, em Angola. Viveu a primeira paixoneta já em Portugal. “Aquelas paixões que começam por ser um jogo. Eu aproximo-me, abraço, dou beijinhos, mas estou a dormir, não sou maricas. Era o medo de assumir. Fomos criados com o heterossexismo muito presente. Os papéis de um homem e de uma mulher eram demasiado rígidos. Não cabia a realidade aí.”

Portugal era um país conservador. E, na linha de Sintra, José Carlos estava a ser educado com os valores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No seio da família formada pela mãe, que era dona de casa, e pelo pai, que era ferroviário, a homossexualidade era “uma abominação”. “Enquanto crente, eu dizia: ‘Meu Deus, se me fizeste assim, porque me pedes o contrário? Não faz sentido’."

Quando a irmã mais velha o denunciou, os pais não estiveram com meias medidas. Expulsaram-no de casa. Ia nos 17 anos. Não ficou na rua porque foi acolhido por um casal homossexual, que dissimulava a sua relação perante o mundo, e num instante conheceu o companheiro, com quem vive até hoje. Que revolta. “Eu não fiz mal a ninguém. Como podiam fazer-me aquilo?”

Como escreveu Fernando Cascais (2006), aproximando-se a entrada na União Europeia, oficializada em 1986, gerou-se “uma expectativa de acesso ao adquirido europeu, não só relativamente aos indicadores de progresso humano, mas também, e de sobremaneira clara e ostensiva entre gays e lésbicas, ao seu adquirido cultural e jurídico, por meio de transposição de legislação mais avançada”.

Mas os tempos ainda não sopravam de feição. Os direitos LGBT não eram coisa que interessasse ao cavaquismo. E o VIH propagava-se pelo mundo, como um susto. Falava-se em “peste gay”, “cancro gay”, “pneumonia gay”. Embora a imprensa tenha emendado a mão, o estigma continuava a potenciar hostilidade para com homens que tinham sexo com homens, consumidores de drogas injectáveis, trabalhadoras do sexo.

Vendo que era grande a diversidade humana e que havia noutras latitudes quem brigasse pelo direito à igualdade na diferença, José Carlos converteu a revolta em orgulho e luta. Com outros quatro, formou em 1991 o Grupo de Trabalho Homossexual (GTH) no Partido Socialista Revolucionário (PSR), que se fundiria com a União Democrática Popular e a Política XXI em 1999, dando origem ao Bloco de Esquerda.

Denunciavam comportamentos homofóbicos. Promoviam debates. Distribuíam panfletos nos bares. “Naquela altura, uma pessoa era gay à noite. Durante o dia, não havia gays.” No manifesto que divulgaram em 1992 já exigiam protecção legal contra a discriminação em função da orientação sexual, união de facto, adopção, procriação medicamente assistida. “No início, muitos de nós não acreditávamos que íamos conseguir. Era tudo uma novidade, uma utopia, um sonho. Entretanto, tudo se tornou realidade.”

Era elevado o custo pessoal deste activismo embrionário. “Quando me comecei a relacionar com o meu companheiro, estava frágil. Não tinha casa, não tinha emprego. Era um miúdo assustado. Apoiámo-nos sempre. E sei que lhe trouxe incómodo. Vivíamos num bairro de famílias heterossexuais. As pessoas conheciam-no. Vê-lo com um rapaz que assumiu a sua homossexualidade como porta-voz de um grupo atraiu a atenção dos vizinhos.” Alguns não se abstinham de fazer piadas e de atirar insultos.

No trabalho, na área da publicidade, o grau de chacota podia atingir picos difíceis de aguentar. Certa ocasião, comeu marisco e sentiu uma reacção alérgica – vermelhidão, borbulhas, urticária. “Ficas em casa e só voltas com o comprovativo de que não tens sida; aqui trabalham mulheres e não quero que nenhuma apanhe sida por tua causa”, disse a patroa. “Foi a primeira vez que fiz um teste de VIH. Fui ao Instituto Ricardo Jorge e depois apresentei o resultado, mas… foi muito violento para mim.”

Gonçalo Diniz

Associativismo emerge na epidemia da sida

Um grande conflito interior sacudiu Gonçalo Diniz (n. 1972) quando a sua orientação sexual se evidenciou. Nascera em Luanda, crescera em Joanesburgo, aterrara em Lisboa adolescente, após o divórcio dos pais, com a mãe e a irmã. “Não havia muitas referências. Todas as que tinha eram negativas. Era o cantor Freddie Mercury, era o actor Rock Hudson. A minha orientação sexual estava ligada ao medo de contrair VIH. Praticamente na minha primeira experiência sexual fiquei seropositivo.”

Tinha 19 anos quando recebeu o diagnóstico, então equivalente a uma sentença de morte. Não quer dramatizar. Diz apenas que “foi perturbador”. “Desisti dos estudos. Para quê estudar, se ia viver um ou dois anos? Decidi sair de casa, viver com o meu companheiro, desfrutar do tempo que me restava.”

A médica Maria José Campos, que dava consulta no Hospital Egas Moniz, em Lisboa, levou-o para a Associação Abraço, criada em 1992. “Ela é muito importante na vida de muita gente. Ela tocou a vida de muitas pessoas, a minha particularmente.” Ia com ela a escolas fazer educação para a saúde. Primeiro, os jovens riam-se, nervosos por estarem a falar de sexualidade, mas depois prestavam atenção. “Abordava toda uma série de tabus relacionados com a sexualidade, o uso de preservativo. Às vezes, desviávamo-nos do VIH e entrávamos nos temas de género, de orientação sexual.”

No Norte da América e no Norte da Europa, comunidades LGBT organizadas desempenhavam um papel importante na luta contra o VIH/sida. Em Portugal, aconteceu o inverso. “Esse espaço de luta contra a sida é que juntou uma massa crítica, criou condições para as pessoas lutarem.”

Expandia-se o universo subterrâneo de bares, saunas, festas privadas. “Havia uma comunidade e ela tinha formas de se comunicar, mas tudo girava em torno da diversão e dos encontros sexuais. Não havia uma associação que mobilizasse a comunidade em torno de outros interesses.”

Decorria 1995. “Sempre que se falava de sida falava-se de homossexualidade e sempre que se falava de homossexualidade falava-se de sida. Queríamos sublinhar que tínhamos outros interesses e outras preocupações, lutar pelo direito à igualdade, combater o preconceito, a discriminação, a violência.” Criaram a ILGA-Portugal.

Algo parecia evidente. “Para avançar, era preciso que alguém desse a cara.” Deu a sua. Em seu redor, continuavam a morrer pessoas com sida – só entre 1997 e 1998 surgiria uma terapêutica antirretroviral eficaz. “Queria dar um significado ao que estava a fazer, sentir-me útil, sentir que estava a contribuir para qualquer coisa de valor. Isso era mais importante do que o eventual preço social ou económico. Pus a minha vida profissional como designer gráfico em segundo plano. Não tinha nenhuma preparação particular, mas sentia-me confortável porque estava rodeado de pessoas que me apoiavam, algumas com preparação intelectual e política, como a Maria José Campos.”

Filomena Loureiro

As lésbicas desde o início

Na imprensa da época, as mulheres parecem não existir. Talvez porque o movimento surgiu no âmbito da luta conta a sida, talvez porque não fugia ao “contexto social de sexismo e predominância masculina”, como escreveu a investigadora Eduarda Ferreira (2016). Mas as mulheres estavam lá.

Para a escritura da ILGA-Portugal, em 1996, deram o nome oito homens e oito mulheres. “Cada vez que o Gonçalo arranjava um homem, eu arranjava uma mulher”, conta Filomena Loureiro (n. 1960). “O notário não queria marcar. Temia que a sua reputação caísse por fazer a escritura de uma associação lésbica e gay. Dizia: ‘Escolha outro notário. Não tenho agenda.’ E eu dizia: ‘Marque para daqui a um ano.’” Assinou por ela e por outras que lhe passaram uma procuração.

Também nascera em Angola. Viera para Portugal adolescente. Queria fazer a sua vida sem mentiras. E preparara terreno. Co-fundara a Organa, a primeira publicação lésbica portuguesa, com Ana Pinheiro, então sua companheira. “Começou em encontros, conversas de amigas. Parti muita pedra. Demorei para aí dois anos a encontrar um grupo que quisesse fazer alguma coisa.” Nunca se sentiu segura para dar a cara nos media. Ainda hoje não se sente.

No seu entender, não havia comunidade. Era preciso construí-la. De certo modo, tinha sido esse um dos propósitos da Organa. “Era um trabalho interno, de troca de experiências, de correntes de opiniões, até que pudéssemos sair conscientemente para uma reivindicação pública.” O fanzine teve nove números. “Era sempre uma festa.” Acontecia no seu apartamento, em Lisboa. “Preparávamos refeições. Era um encontro de mulheres.”

Muitos textos chegavam-lhe por carta. As leitoras escreviam para um apartado, não raras vezes sob pseudónimo. Algumas telefonavam para a linha entretanto criada. Não havia muito que Filomena e as outras pudessem fazer. “Era dar conforto. Havia muito isolamento, muito desamparo, muita solidão.”

Na Beira Baixa, Fabíola Cardoso (n. 1972), igualmente nascida em Angola, nem ouvia falar de sexualidade. “A primeira vez que me apaixonei, não tinha conceitos, conhecimentos, ferramentas para lidar com o que me estava a acontecer. O vazio, o silêncio, o tabu eram tão omnipresentes que nem a própria palavra lésbica eu conhecia. Foi um choque, uma consternação.”

Trocou o primeiro beijo na casa de banho da escola. Cá fora, ela e a namorada passavam por amigas. “É mais fácil duas lésbicas passarem despercebidas. A invisibilidade protege de um meio agressivo e violento, mas faz com que essa realidade seja ainda mais dificilmente aceite.” Quando assumiram a relação, “cada uma das famílias culpou a outra”.

Fabíola lia. E procurava pessoas como ela. “Onde encontrar? Não na noite, que não existia em Castelo Branco. Não na Internet, que estava quase no início. Foi através da Organa, que conheci num anúncio no Correio da Manhã, que contactei outras lésbicas, em Lisboa.” A partir daí, conheceu a Lilás, publicação lésbica que se sucedeu, e através dela as pessoas com quem fundou o Clube Safo, em 1996.

Nenhuma das fundadoras do Clube Safo, residentes em Aveiro, tinha experiência de activismo. “Tínhamos vontade de fazer alguma coisa exclusivamente lésbica porque nos sentíamos sub-representadas. Também tínhamos vontade de fazer alguma coisa fora dos grandes centros, fora de Lisboa.”

Organizavam encontros dispersos pelo país. Por segurança, marcavam num café. Só quem lá fosse saberia o nome do restaurante do almoço e da tertúlia. Fabíola lembra-se de mulheres que faziam centenas de quilómetros e não tinham coragem de entrar, de mulheres que eram incapazes de dizer a palavra lésbica, de mulheres que mudavam de passeio se vissem uma dar a mão a outra. “Era este nível de homofobia internalizada, de falta de referências e de autoconfiança.”

Está convencida de que “este trabalho – de aceitação, de conhecer outras pessoas, de ter uma vivência lésbica socialmente visível – continua a ser necessário”. Embora as referências sejam outras, “é difícil construir uma identidade lésbica positiva num ambiente muito conservador e repressivo – e esses ambientes continuam a existir”.

No início, não se falava em activismo LGBT+. “Falava-se em activismo gay. Foi uma luta para passar para gays, lésbicas e simpatizantes. Houve um caminho que as organizações tiveram de fazer. Também houve um caminho que as lésbicas tiveram de fazer.” Abriram espaço no movimento feminista, juntando-se à luta pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez. E fizeram ouvir a sua voz dentro do movimento gay. Foi do Clube Safo que partiu a ideia de fazer a primeira marcha do orgulho (2000). “Havia apenas o arraial, organizado pela ILGA-Portugal em parceria com a Câmara de Lisboa. Era um evento de cariz comercial, masculinizado, à noite. Não era um evento político, reivindicativo, que contribuísse para criar visibilidade positiva.”

João Paulo

Das primeiras vitórias ao casamento

Após 19 anos de vazio, Portugal procedeu a uma rápida sucessão de mudanças. Em 2001, a lei das uniões de facto. Em 2003, a transposição da Directiva do Emprego. Em 2004, a inclusão da orientação sexual como factor de discriminação na Constituição, outra obrigação decorrente da pertença à União Europeia. Em 2007, o reconhecimento da violência doméstica entre pessoas do mesmo sexo, a uniformização da idade de consentimento sexual, o agravamento das penas relativas a crimes de ódio por orientação sexual. Em 2010, o casamento entre pessoas do mesmo género.

Estudiosos como Ana Cristina Santos atribuem a rapidez da mudança à União Europeia, mas também àquilo a que a socióloga chama “activismo sincrético”. “No início, havia necessidade de apagar fogos. Quase que não havia espaço para a divisão interna. Apesar de existirem diferenças, falava mais alto o reconhecimento da urgência.” Associações e colectivos uniram-se em torno de objectivos comuns, combinando acções de lobby e acção directa.

Aquando da primeira batalha – a lei das uniões de facto, que em 1999 fora aprovada apenas para casais heterossexuais –, João Paulo (n. 1968) já vivia com Filipe Pacheco. Filho de uma empregada doméstica e de um motorista de camiões residentes em Matosinhos, andara a “educar” os pais, devagarinho.

Um dia, no carro, o pai dera o passo. “Tu e o Filipe vivem juntos, mas são amigos?”, perguntara. “Sim, é bom que sejamos amigos”, respondera. “Mas vocês têm raparigas?”, tornara o pai. “É agora que vais esticar o braço e partir-me os dentes todos”, pensara João. “Não, que eu saiba o Filipe nunca teve e eu também não.” Silêncio. “Então, vocês são homossexuais?”, perguntara ainda. “Não disse maricas, não disse paneleiros, não disse nada ofensivo”, pensou. “Sim.” Silêncio.

Explicou-lhe que não era uma escolha, era uma orientação sexual. O pai ouviu e compreendeu, mas pediu-lhe que não contasse à mãe. Em 2001, João Paulo já não podia esconder. Tornara-se um dos porta-vozes do movimento. Com Filipe, que é engenheiro informático, fundara o primeiro portal temático, o Portugal Gay, em 1996. E em 2001 estava a organizar o primeiro Porto Pride.

A mãe reagiu mal. “Durante um mês, só me disse bom dia, boa tarde ou boa noite.” Julgando-a inquieta com a má-língua dos vizinhos, confrontou-a: “O teu filho não precisou de se casar para tapar os olhos de ninguém. Pensa nisso.” Ela pensou. Aproximando-se o fim-de-semana, perguntou-lhe se ia lá almoçar. “Não sei. Diz-me tu. Se for, não vou sozinho.” Ela replicou: “Traz o pão.”

Não ficou logo tudo resolvido. “Foi um processo que durou quase dez anos. A minha mãe não queria ir ao nosso casamento.” A lei do casamento entre pessoas do mesmo género entrou em vigor em Junho e João e Filipe casaram-se em Outubro. “O que é que eu vou lá fazer? Não conheço ninguém”, dizia. “Veio de lá uma mulher nova. Conheceu muitos gays e lésbicas e viu que não eram o que ela pensava.”

Uma felicidade, aquele dia. “Não éramos só nós que nos queríamos casar. As pessoas que lá estavam queriam que nos cassássemos.” Tinham lutado muito por aquele direito e os amigos presentes também. Alguns até repudiavam a instituição casamento, mas lutaram para que pudesse ser uma escolha.

João foi muitas vezes a escolas explicar a razão pela qual o casamento civil era importante para si. “A união de facto não chega?”, perguntavam-lhe. “Não. A união de facto não me dá direito de decidir sobre a saúde do meu companheiro.” Partilhavam os dias havia 14 anos. “Se precisasse de ser hospitalizado, a mãe dele podia dizer: ‘Aquele senhor não entra’.”

Para garantir a lei do casamento e a da identidade de género, o antropólogo Miguel Vale de Almeida candidatara-se ao Parlamento como independente nas listas do PS, tornando-se o primeiro deputado assumidamente homossexual. A negociação incluiu uma cláusula que impedia a adopção por casais do mesmo género. Resquícios do escândalo Casa Pia de Lisboa (2002), que fomentou a associação abusiva entre homossexualidade e crimes sexuais contra crianças.

Naquela altura, houve uma debandada do movimento. Muitos assumiram que com a união de facto e o casamento o caminho estava cumprido. João Paulo bem via que não. Além de informação, o portal tinha recados. “Mais do que uma vez fomos abordados por causa de pessoas que usavam o Portugal Gay para denegrir a imagem de outras. Como ser gay era malvisto, o que faziam era: ‘Vou inventar uma história a dizer que tu gostas e ponho lá o teu número de telefone.” E se ser gay era malvisto, ser trans, muito mais.

Jó Bernardo

Uma tragédia força a olhar para as pessoas trans

Jó Bernardo (n. 1965) é a mais antiga activista trans do país. Diz que se iniciou aos 15 anos, quando, fugida de casa, se juntou a outras que se prostituíam em Lisboa, dormindo na rua ou em pensões, roubando pão deixado por padeiros de madrugada em portas alheias. Naquele início, era a luta “pela sobrevivência, nas melhores condições possíveis”, na relação com colegas, clientes, pessoas que arrendavam quartos. E com as autoridades. “Retiravam-nos da rua e levavam-nos para a esquadra somente porque a vizinhança se queixava que estávamos a fazer barulho ou a dar má imagem à Avenida da Liberdade.”

Nascera em Lisboa. Morara com a família em Munique. Nem ela nem o irmão gémeo aguentaram a vida que os pais lhes tinham predestinado em Viseu, enquanto estudantes do Colégio da Via-Sacra. Fugiram para Lisboa. E ali estava, entre rapazes afeminados, travestis, transexuais. Era só mais uma figura “indefinida”. Sentia-se livre – de regras, de acusações, de julgamentos.

Ainda experimentou o trabalho agrícola na Suíça alemã, mas tudo lá lhe parecia demasiado apertado. “É quando venho, quase com uma depressão, que decido iniciar o processo de transição. Tinha perfeita consciência de que a partir desse momento iria entrar em confronto directo com a sociedade.”

Viveu em Madrid e em Paris, seguindo o mesmo circuito de trabalho sexual de outras pessoas trans que precisavam de ganhar dinheiro para modificar o corpo. Estava em Portugal quando, em 1997, a ILGA abriu o Centro Comunitário Gay e Lésbico. A sua vida já era outra. “O meu companheiro tinha uma empresa de materiais de construção e ofereceu os materiais para as casas de banho.”

Maria José Campos é que a levara para aquelas lides. Com a ajuda dela e a bênção de Gonçalo Diniz, criou um gabinete de apoio trans dentro da ILGA. Integrou uma parceria entre a ILGA e a Abraço que se traduziu na primeira tentativa de apurar o efeito da sida na população trans (1997).

Numa noite, num jantar bem regado, Gonçalo Diniz queixou-se de que não havia livrarias LGBT em Lisboa e Jó prometeu abrir uma. Ela e o companheiro tinham comprado uma loja pensando no seu futuro. Ninguém parecia capaz de empregar mulheres trans. “Eu tinha de criar o meu próprio emprego.” Nunca trabalhara na área, mas o companheiro era um grande leitor e ela aprendia depressa. “Era uma forma de aprender e de ter um relacionamento de igual para igual com as pessoas.”

Situava-se numa zona muito frequentada pela comunidade LGBT, entre o Príncipe Real e o Bairro Alto. Chamou-lhe Esquina Cor de Rosa. Quando abriu, em 1999, que chamariz. “Víamos os mesmos carros a dar a volta ao quarteirão. Começámos a perceber que as pessoas tinham lido nos jornais que a livraria ia abrir e queriam ver se havia circo. Como perceberam que não havia, desistiram.”

Com a saída de Gonçalo Diniz, no final de 1999, deixou de ter espaço na ILGA. Incitada por Maria José Campos, em 2003 fundou a @t – Associação para o Estudo e Defesa dos Direitos à Identidade de Género. De certo modo, parece-lhe que aquela primeira tentativa de autonomizar o activismo trans foi “um aborto”. “Dei prevalência à temática das trabalhadoras do sexo trans, por serem, segundo os meus critérios, as mais desfavorecidas. E isso criou anticorpos. No meio activista, achavam que estava a dar uma má imagem às pessoas trans. Dizer que eu tinha sido trabalhadora do sexo era suficiente.”

A morte de Gisberta Salce, às mãos de um grupo de rapazes, no Porto, em 2006, foi o ponto de viragem. “Muito a custo, os movimentos associativos tomaram posição [sobre a realidade das pessoas trans]. No fundo, tiveram de pegar na temática das doenças, do trabalho sexual, e noutras que eram muito desconfortáveis para eles.”

Eventuais indiferenças ou más vontades não explicavam tudo. “É muito difícil e até ilegítimo para um movimento social que se quer representativo de realidades diversas pegar nos temas e trabalhá-los quando não há uma presença forte das próprias pessoas”, explica Sérgio Vitorino (n. 1973), das Panteras Rosa. “Havia uma sub-representação de pessoas trans. E uma superficialidade na compreensão das questões de género. Para muitos, nem havia distinção clara entre orientação sexual e identidade e género.”

As Panteras Rosa, herdeiras do GTH, assumiram essa luta ao lado de Jó e de outras pessoas trans. Delas faziam parte outras duas pioneiras, Lara Crespo (1971-2019) e Eduarda Santos (1958-2022). Denunciaram transfobia na sociedade em geral. Foram ao Parlamento. Internacionalizaram o caso. Houve manifestações em vários países. E o colectivo tornou-se berço de uma nova geração de activistas trans.

Gisberta era amiga de Jó. Trabalharam juntas “na mesma esquina”. Jó não gosta de falar da sua morte. Reconhece que desencadeou uma série de alterações legais positivas – da primeira lei da identidade de género (2011) à lei da autodeterminação de género (2018) –, mas recusa a necessidade de mártires. “Ela transformou-se em vítima para nos ajudar a nós? Que preço é este? Que preço é esse que nos temos de pagar?”

Havia receio de que fosse esquecida, como tantas outras vítimas de transfobia. Todavia, tornou-se um símbolo. A sua vida já deu um poema, uma canção, um livro, uma peça de teatro, um documentário, um documentário animado. Dá nome a um centro de atendimento e há-de dar nome a uma rua. “Não digo que se feche o capítulo Gisberta, mas eu acho que é preciso dar à Gisberta um tempo de repouso. É preciso deixá-la descansar. É preciso ir buscar os exemplos contrários. Tragam os bons exemplos cá para fora.” Compreende que haja quem recuse exposição pública, porque o preconceito continua aí. Chama a atenção para a importância de haver quem se sujeite a isso para que outras pessoas encontrem referências positivas. “Que referências temos de população trans que tenham vingado?”

Fabíola Cardoso

O reconhecimento da homoparentalidade

No que à orientação sexual diz respeito, a última grande fronteira era a da parentalidade. “É a que toca com os medos mais profundos da sociedade”, resume Fabíola Cardoso. “O abuso sexual continua em muitas cabeças associado à homossexualidade, embora a maior parte do abuso sexual seja cometido por pessoas de sexo diferente.”

Quando essa luta acendeu, em 2013, Fabíola estava com cancro. Tinha tido duas crianças com Ana Prata (n.1967), também ela fundadora do Clube Safo. A filha contava nove anos e o filho, 11. “Era ainda mais claro o quanto era importante haver um enquadramento legal, haver o reconhecimento daquela família perante a lei.”

Escreveu uma carta aos deputados a falar do seu caso. “Eu estava internada no hospital e a outra mãe dos meus filhos não existia legalmente. Se eu morresse, ficariam numa situação muito frágil.” Parecia-lhe que o seu caso mostrava bem quão urgente era mudar a lei, proteger famílias que já existiam, por via da inseminação artificial, fertilização in vitro ou através da adopção singular.

De casa, em Santarém, acompanharam o debate no Canal Parlamento. Quando a proposta foi chumbada, a filha ficou num pranto. “Queria ir a Lisboa explicar como era a família dela. Dizia que a outra mãe era a melhor mãe do mundo e que eles não sabiam e só por isso votavam assim.”

Quando o tema voltou à Assembleia da República, em 2015, a família discutiu a possibilidade de também as crianças darem a cara. “Foram várias conversas que tivemos. Pensámos nos prós e contras, nas vantagens e nas desvantagens. Explicámos a situação. Perguntámos o que achavam. Demos-lhes tempo para reflectir. Voltámos a conversar.” Acabaram por “contribuir para uma mudança que também era necessária na vida deles”, participando numa reportagem do Expresso.

.Desta vez, havia maioria de esquerda no hemiciclo. Passou a lei que elimina as discriminações no acesso à adopção, apadrinhamento civil e demais relações jurídicas familiares (2016). E a família de Fabíola pôde iniciar o processo de co-adopção. Pouco mudava no quotidiano das crianças. Além do nome, a possibilidade da outra mãe faltar para lhes prestar assistência ou de com eles viajar para o estrangeiro. Mas “foi muito emocional”. Havia decisões simbólicas a tomar. “Queres ter o nome da outra mãe? Em que posição?” “No dia da entrega dos documentos no tribunal, fomos a um fotógrafo, bem vestidinhos, com um ar direitinho, tirar uma fotografia para a história. Somos uma família e, finalmente, isso era reconhecido.”

“Portugal fez um caminho muito importante para construir uma sociedade mais justa”, avalia aquela professora de Ciências, que já foi eleita deputada nas listas do BE (2019-2022). “Estando nós muito longe da perfeição, nenhum outro movimento social conseguiu em 40 anos mudar tão profundamente as leis, a visão social e a realidade prática no dia-a-dia das pessoas.”

Sérgio Vitorino

A intervenção social como nova prioridade

A origem do movimento está ancorada na devoção de uma dúzia de pessoas, todas portuguesas, muitas oriundas das antigas colónias em África. Poucas se mantêm activas. Apenas Sérgio Vitorino prossegue na linha da frente.

Aproximou-se do Partido Socialista Revolucionário na luta estudantil contra as propinas (1991). Começou por colaborar com o GTH, assumiu-se dentro dele. Juntou-se-lhe (1993), tornou-se seu coordenador (1996) e por lá ficou até ao fim (2003). Ainda passou pelo efémero Grupo LGBT do Bloco de Esquerda e pelo Grupo de Intervenção Política da ILGA-Portugal antes de co-fundar as Panteras Rosa (2004).

As Panteras não desejavam ter compromissos partidários, como o GTH. Tão-pouco compromissos institucionais, como a ILGA-Portugal. Apresentavam-se como um grupo de acção directa com perspectiva radical. Chegaram a manchar com tinta vermelha a entrada do Instituto Português de Sangue (2005) e a encenar uma doação de sangue em frente ao Ministério da Saúde (2007).

Nenhuma luta do movimento por uma alteração legal demorou tanto tempo como aquela, que conotava a homossexualidade com a promiscuidade, atribuindo-lhe risco de sangue contaminado. Só em 2021 ser homossexual ou bissexual deixou de ser, de forma explícita, critério de exclusão de doares de sangue.

Não é nisso que pensa Sérgio quando se lhe pergunta o que destaca nos seus 30 anos de activismo. “Temos vidas curtas e o activismo é uma actividade de grande desgaste, sobretudo porque há determinados temas demasiado comuns, como o tema do suicídio, que me acompanhou a vida inteira.”

Tem havido gente a bater à sua porta num desespero que conhece muito bem. “Perdi recentemente alguns amigos importantes para o suicídio. Eu próprio fiz no final da adolescência uma tentativa de suicídio que, anos mais tarde, percebi estar relacionada com a dificuldade de vivenciar a minha orientação sexual.”

Sabe o que é bullying homofóbico – ainda nem compreendera quem era e já outros notavam em si algo diferente. Sabe o que é homofobia internalizada – quando se percebeu homossexual, só conhecia termos insultuosos para se nomear. Sabe o que é homofobia no emprego – “Isso é um assunto de paneleiros; é para o paneleiro, ele que vá”, chegou a ouvir de um editor do jornal onde trabalhou. Teve uma carreira curta no jornalismo. Disseram-lhe que tinha de escolher. Tornou-se tradutor. A precariedade é um dos preços do seu activismo. Mesmo assim, não se desliga, não pode, não consegue. “Continuamos a encontrar não só situações de homofobia internalizada, mas também de grande violência sobre pessoas LGBT.”

A intolerância face à diferença continua a gerar perigo. “Vivo na margem Sul do Tejo. Todos os dias, quando entro no autocarro ou no comboio, tenho de voltar a entrar no armário, porque é arriscado não o fazer.” Afinou estratégias de sobrevivência. “Não respondo desagradado sempre que ouço alguma coisa muito homofóbica. Respondo sempre que me sinto fisicamente seguro, não necessariamente zangado.” A pedagogia segue sendo uma arma.

Olhando para trás, quem diria que Portugal chegaria a 2023 com um dos quadros legais mais vanguardistas que há? “Muitas das coisas que temos hoje antevi. Não achei que fosse tão rápido.” Dito isto, reconhece o risco de retrocesso e dá exemplos do que falta. “Durante 20 anos, andámos a combater aquilo que havia de discriminatório na legislação. Está muito por fazer em termos de legislação positiva.”

Tudo indica que a próxima revisão constitucional incluirá a identidade de género entre os factores de não discriminação. “Não basta fazer uma lei a dizer que as pessoas trans não podem ser discriminadas quando se sabe que há uma dificuldade extrema de acesso e permanência no mercado de trabalho. Que tal criar quotas na função pública para pessoas trans?”

Linhas de apoio e prevenção do suicídio

-

SOS Voz Amiga

213 544 545 / 912 802 669 / 963 524 660 (das 16h às 24h)

Linha Verde gratuita - 800 209 899 (das 21h à 24h)

-

Conversa Amiga

808 237 327 / 210 027 159 (das 15h às 22h)

-

Telefone da Amizade

228 323 535 (das 16h às 23h)

-

Voz de Apoio

225 506 070 (das 21h às 24h)

Em seu entender, a prioridade do movimento, agora LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer/questionando, intersexuais, assexuais e outros), deverá ser a intervenção social. Nos picos da pandemia, os pedidos de socorro que chegavam à Marcha do Orgulho de Lisboa eram tantos – sobretudo de mulheres trans, muitas das quais imigrantes – que por vezes nem sabia para onde se havia de virar.

Se antes não existiam estruturas nem apoios, agora “uma parte do movimento consegue ter projectos de intervenção social”. Há a estrutura de acolhimento de emergência (2018) e o apartamento de autonomização (2021) para pessoas LGBT vítimas de violência doméstica, da Associação Plano i. Há o apartamento de autonomização para jovens LGBT da Casa Qui (2019). A sede da Opus Diversidade, que sempre acolheu pessoas em situação de vulnerabilidade, tornou-se casa de acolhimento temporário de emergência (2020). E nasceu a Casa T (2020), projecto de pessoas trans migrantes para pessoas trans migrantes. “Não quer dizer que seja esse o papel de todo o movimento”, sublinha. Agora, como antes, a educação e a acção política parecem-lhe fundamentais. Até porque se vão abrindo novas frentes.

Neste momento, os pioneiros estão a perceber que terão de provocar mudança nas respostas sociais se não quiserem ser empurrados para o armário na velhice. “A comunidade LGBT precisa de começar a cuidar de si própria”, diz Fabíola. “Temos de pensar em criar redes de partilha, de interajuda.” E de preservar a memória. Sérgio reuniu um arquivo do movimento. Jó anda a entrevistar amigas trans mais velhas. “A esperança de vida da maior parte das minhas colegas da minha geração na altura eram os 40 anos”, diz. Surpreende-a que estejam a envelhecer. “Surpreende-me eu própria estar viva. Tendo em consideração o meu percurso, o mais provável é que já tivesse sido assassinada.” Haverá algo mais significativo a dizer sobre o que se conquistou?

Referências bibliográficas

Os leitores são a força e a vida do jornal

Assine o PÚBLICO

Obrigado pelo seu apoio

O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação com os seus leitores. Quanto maior for o apoio dos leitores, maior será a nossa legitimidade e a relevância do nosso jornalismo. Apoiar o PÚBLICO é também um acto cívico, um sinal de empenho na defesa de uma sociedade aberta, baseada na lei e na razão em favor de todos ou, por outras palavras, na recusa do populismo e da manipulação para privilégio de alguns.

Obrigado por ser nosso assinante. Convidamo-lo a conhecer melhor o Público exclusivo e as vantagens que tem por pertencer à comunidade.