O dilema do Brasil: Presidente não consegue governar, oposição não a consegue derrubar

Reempossada há pouco mais de seis meses, Dilma Rousseff teve muito pouco tempo para governar o país: a sua atenção, e de todo o seu Governo, está concentrada, na administração da resposta à sucessão de crises que ameaçam acabar com o seu segundo mandato muito antes do prazo institucional de 2018.

Como foi possível um novo Governo ter-se desintegrado e entrado em estado terminal em apenas um semestre?

As explicações abundam: umas apontam para as dinâmicas da política e os jogos de bastidores em torno da conquista (mais imediata) do poder; outras referem-se à evolução económica negativa e outras ainda encontram na história recente e na forma como o sistema político se organizou depois da redemocratização a responsabilidade pelo impasse/imbróglio. E também há quem ofereça um diagnóstico mais psicanalítico para justificar a conjuntura actual: o Brasil atravessa um momento de angústia que o bloqueia, foi tomado por uma melancolia, está desinspirado e tornou-se displicente. “Vai ser preciso ter cabeça fria e paciência”, prescreve o cientista político Marcos Nobre.

Para Nobre, a causa imediata e fusível para a situação explosiva em que o país se encontra – e que é de “um Governo muito frágil mas sem alternativa viável consolidada”, resume – é a operação Lava Jato, que começou por investigar desvios de dinheiro na estatal petrolífera Petrobras e acabou por expor ao país uma rede disseminada de corrupção que envolve e põe em cheque o próprio sistema político brasileiro (os partidos, o executivo e o legislativo). “Pela primeira vez na História, temos o desmantelamento de uma teia de corrupção no país que parece que não tem fim. E a ligação entre o sistema político e a corrupção nessa meada não dá para continuar a fazer política como se nada fosse”, considera, ao telefone com o PÚBLICO.

Fazendo jus à sua fama de resistente, Dilma garante que o seu mandato é para cumprir até ao último dia. Repetidamente ultrapassada pelos acontecimentos nos últimos meses, a Presidente e o seu Governo deram fortes sinais de reacção esta semana, quando já se apostava não sobre o “como” mas antes no “quando” é que a Presidente caía. Com o beneplácito do PMDB, partido do vice-presidente Michel Temer, o Governo negociou uma “agenda para o Brasil” com o líder do Senado, Renan Calheiros – um acordo político que garante a aprovação do último capítulo do chamado ajuste fiscal, o pacote de corte das despesas públicas que é reputado como imprescindível para corrigir o desequilíbrio orçamental (e cuja introdução foi desmentida por Dilma durante toda a campanha eleitoral).

Com esse acordo, ficou desmantelada a oposição do também pemedebista Eduardo Cunha, o líder da Câmara de Deputados que depois de ser imputado na Lava Jato rompeu com estrondo com a Presidente e avançou com uma agenda legislativa anti-governista: uma chamada “pauta-bomba”, com a votação de uma série de reformas de forte impacto orçamental, e a constituição de várias comissões parlamentares de inquérito para esmiuçar a actividade do executivo.

Helio Gurovitz, colunista da revista Época, escrevia que o cenário de impeachment ou de renúncia se tornou menos plausível (e pouco provável) após a recomposição das alianças políticas no Congresso. O Governo não recuperou a iniciativa política (vive agora a reboque do PMDB) mas conseguiu arrefecer os ânimos daqueles que contavam com a “tempestade perfeita” neste fim-de-semana: a Presidente, nas cordas e sem base no Congresso, dificilmente resistiria à pressão das ruas.

A maioria dos comentadores políticos brasileiros concordam que Dilma ganhou tempo, mas pouco mais. O Planalto ainda não pode respirar de alívio, uma vez que aquilo que ganhou na última semana pode perder-se muito rapidamente por pressão do sistema político ou da opinião pública, ou se entretanto aparecerem novos elementos prejudiciais para a imagem da Presidente no âmbito das investigações judiciais. “Dependerá do sucesso das manifestações convocadas para este domingo e dos desdobramentos da operação Lava Jato o futuro das iniciativas para tirar do poder a Presidente Dilma Rousseff”, considera Gurovitz.

A previsão de Marcos Nobre é que o Brasil mantenha o actual equilíbrio precário – “em que não dá para governar nem dá para derrubar” – até ao final do ano. “No curto prazo, não há o que fazer. Por agora, trata-se de saber como lidar com a incerteza, que é permanente. O consenso que no momento se encontrou foi no sentido de ficar com o ruim e evitar o dramaticamente ruim”, ou por outras palavras “escolher a instabilidade menos pior e menos instável”.

Em entrevista ao jornal Valor Económico, Fernando Abrucio, cientista político da Fundação Getúlio Vargas, aprofunda a análise. “O Brasil vive duas crises. Uma é a conjuntural e tem a ver com a governabilidade do sistema, que está em cenário de completa incerteza. (…) E a outra crise é estrutural. Mesmo que tirem Dilma, a crise estrutural vai estar presente”, avalia, notando que “desde a semana passada, começou a tomar corpo, nos meios empresariais e políticos, a percepção de que a crise estrutural é mais grave do que o cenário conjuntural”. Daí o “pacto de governabilidade” firmado entre o Planalto e o Senado, com o beneplácito do maior partido da oposição, que no curto prazo inviabiliza qualquer processo de destituição da Presidente.

Por mais tentador que seja comparar a situação de Dilma Rousseff com a do seu antecessor Fernando Collor de Mello, forçado a resignar à presidência em 1992 no meio de um escândalo de corrupção, Marcos Nobre encontra uma diferença significativa entre o que aconteceu há duas décadas e o que se passa agora: “Com Collor, desde o início o círculo implicado na corrupção estava bem claro e definido: era o grupo do Presidente. Esse facto permitiu que o sistema político tivesse tido tempo e condições para fazer um acordo com [o vice-presidente] Itamar Franco, que estava efectivamente de fora do esquema, para poder avançar com o impeachment.”

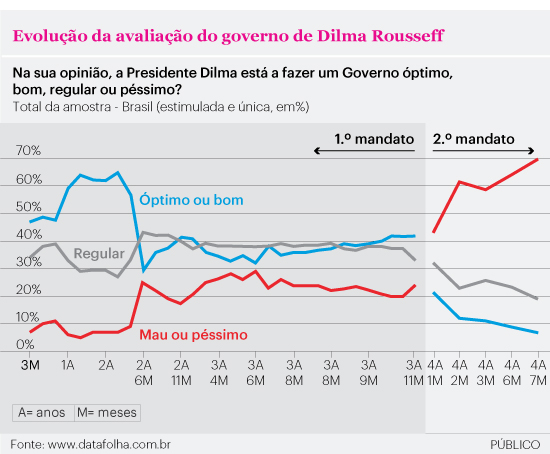

A taxa de aprovação da Presidente Dilma Rousseff já caiu para valores inferiores à de Collor nas vésperas do seu abandono do Planalto. Mas a Presidente não personifica a corrupção que atingiu o âmago de Brasília, o esquema e as suspeitas estão totalmente disseminadas. “A Lava Jato é ecuménica”, resume Marcos Nobre.