Três percursos numa cidade que não se cala

A poluição sonora está em todo o lado mas não marca a agenda política nem o discurso de cidadania. Por causa dela, estamos a ficar mais surdos antes de tempo. Fomos ouvir a cidade com três guias: um compositor e ecologista acústico, um engenheiro de som e um investigador de etnomusicologia.

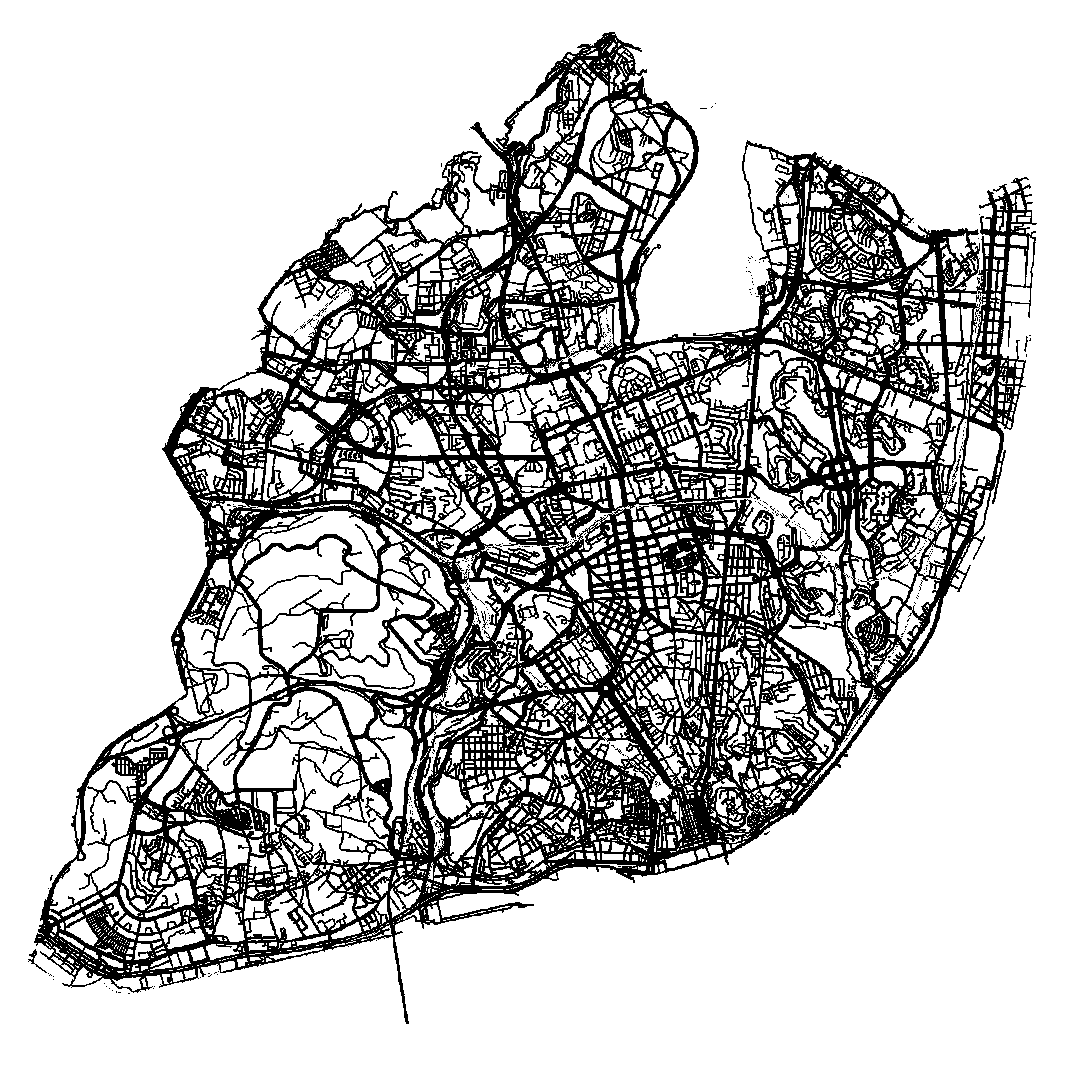

Lisboa perdeu 300 mil habitantes nos últimos 50 anos, mas está muito mais barulhenta. Dos céus chegam 27 milhões de passageiros (2017), nos passeios os trolleys batem na calçada dia e noite (só na Baixa Pombalina há 4000 camas) e o centro histórico é um laboratório para “experiências Airbnb”. A que soa uma cidade assim?

“O ouvido é o único sentido que nunca se desliga”, avisa o compositor e ecologista acústico Carlos Alberto Augusto mal chega à Praça Luís de Camões. Se déssemos cores a um cenário sonoro, este seria um lugar com a paleta completa: com a estátua do poeta nas costas, chega da direita o berbequim das obras de ampliação do Bairro Alto Hotel; à esquerda, há buzinas e o chiar do eléctrico; entre os peões ouvem-se diferentes línguas; abaixo, descendo a Rua Garrett, ecoa a música dos performers que “vivem” no passeio em frente à estátua de Fernando Pessoa.

Como o som é a percepção sensorial que cada um faz, o que é belo para uns — por exemplo, Wagner — pode ser um tormento para o vizinho do andar de cima, sobretudo se forem duas da manhã. A mesma lógica, de intrusão do espaço privado no público e vice-versa, aplica-se a espaços de diversão nocturna, esplanadas com música ininterrupta, terraços-rooftops, comércio ou uma viagem nos transportes públicos se os auscultadores do viajante do lado não forem eficazes a conter o som.

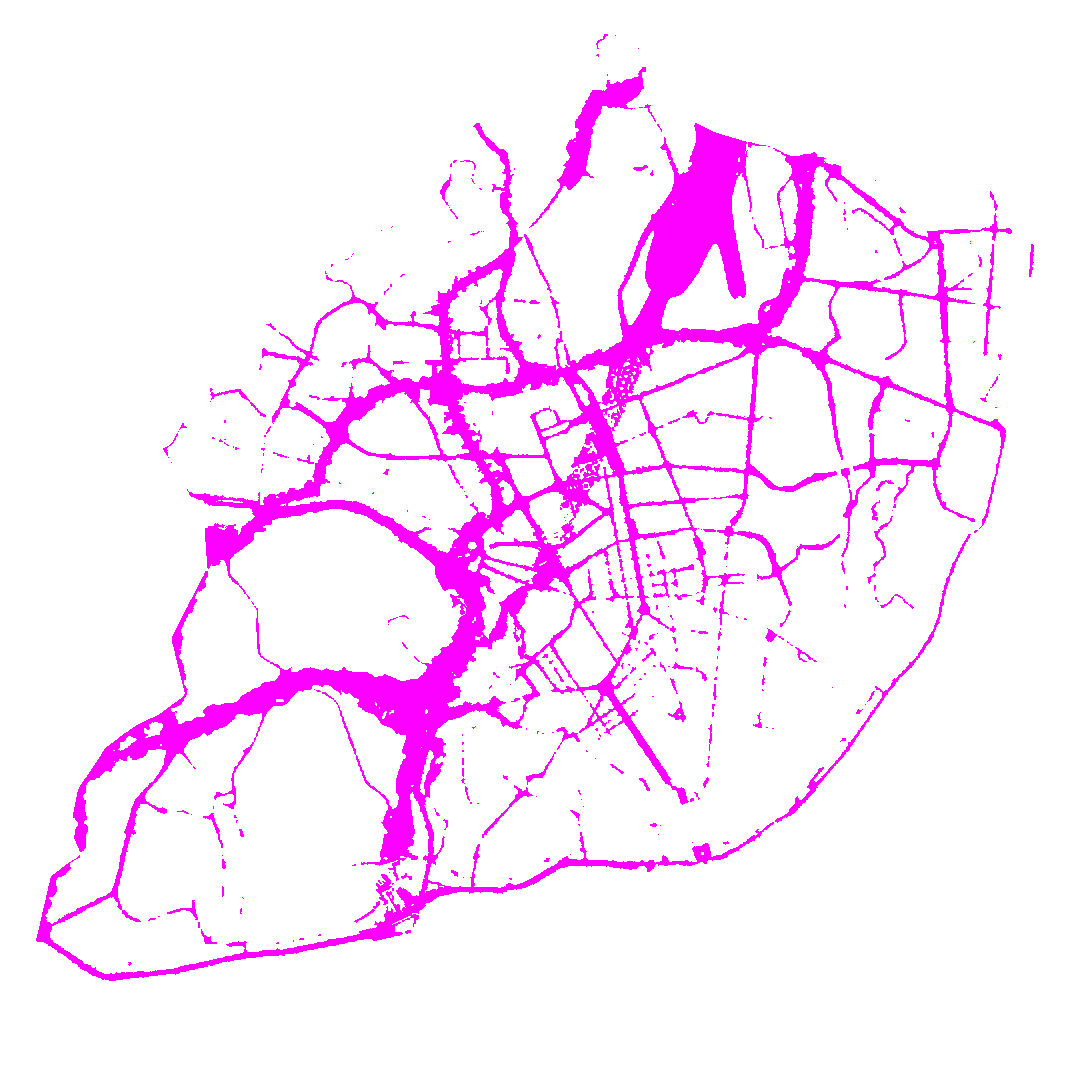

A cidade é feita destas composições sonoras às quais nos vamos ajustando, com mais ou menos queixas, até porque a principal fonte de ruído continua a ser o tráfego rodoviário.

Carros a mais e falta de civilização

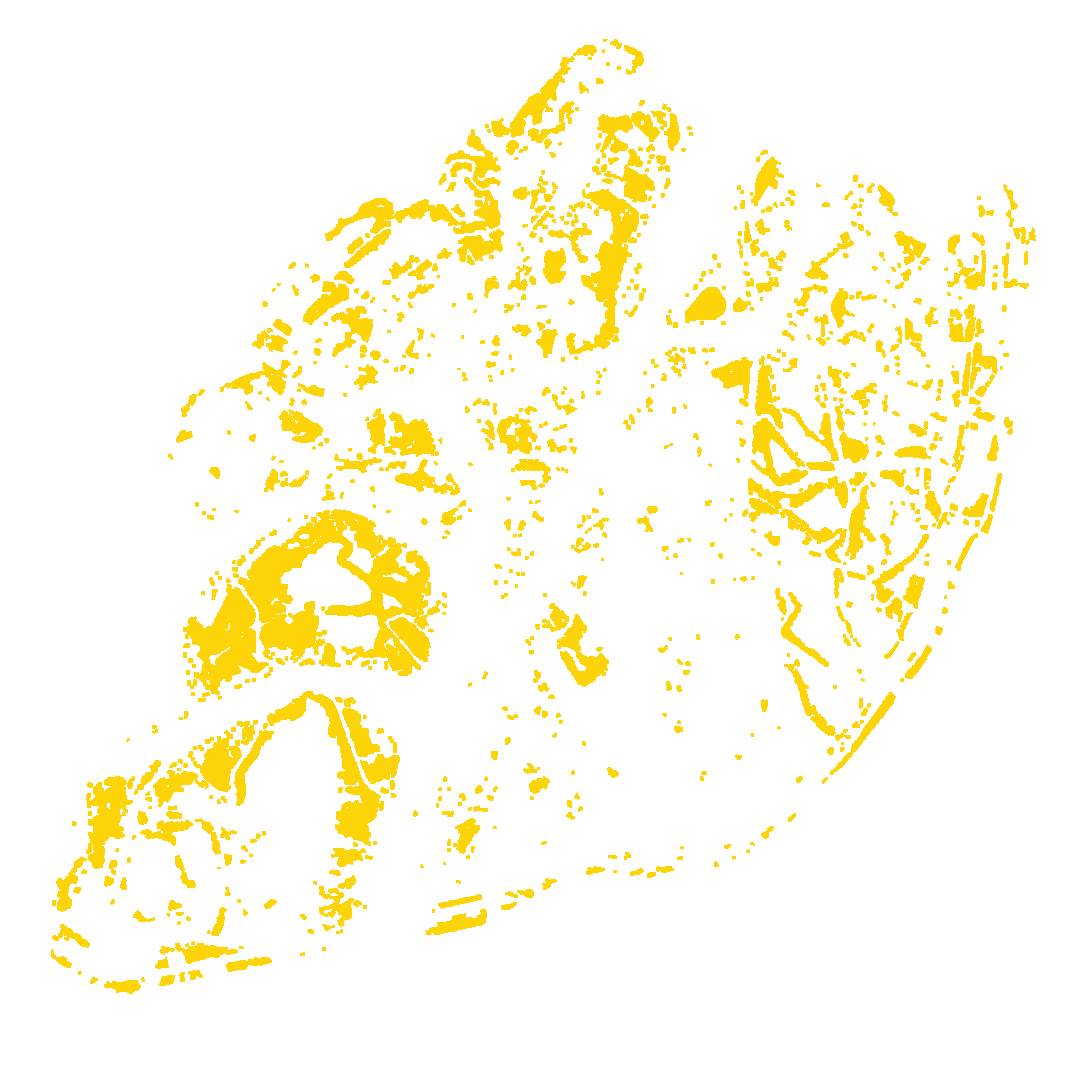

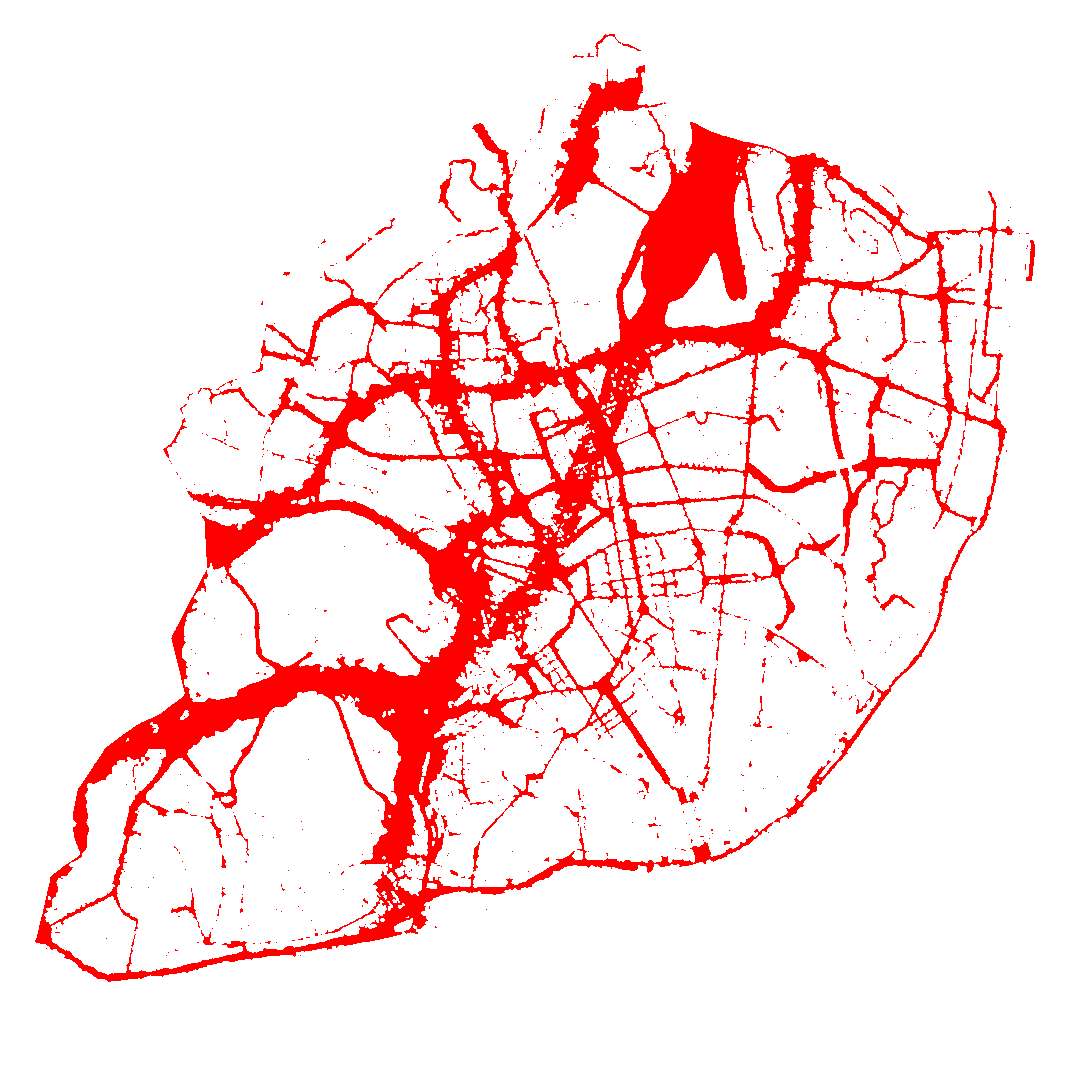

Há muitos carros e “essa é a tónica de Lisboa”, diz Carlos Alberto Augusto, que pede emprestada à música a expressão para nos dizer que o som de motores e pneus a atacarem o asfalto — a situação piora no empedrado — é um flagelo para o qual não há respostas simples. “CO2 e ruído são faces da mesma moeda da degradação ambiental. Se o ruído do tráfego fosse considerado tão nocivo como o lixo da rua… Ouvirmos o ambiente pode ajudar a resolver outros problemas que não têm só a ver com som.”

Isso é óbvio mal se chega à Azinhaga das Galhardas, colada à Segunda Circular. Tiago de Abreu, engenheiro acústico, trouxe o sonómetro para registar a diferença entre estar à frente de barreiras acústicas ou atrás, isto é, estar a 30 metros ou a 1 metro de um importante eixo rodoviário. O registo oscila entre os 61 e os 75 decibéis.

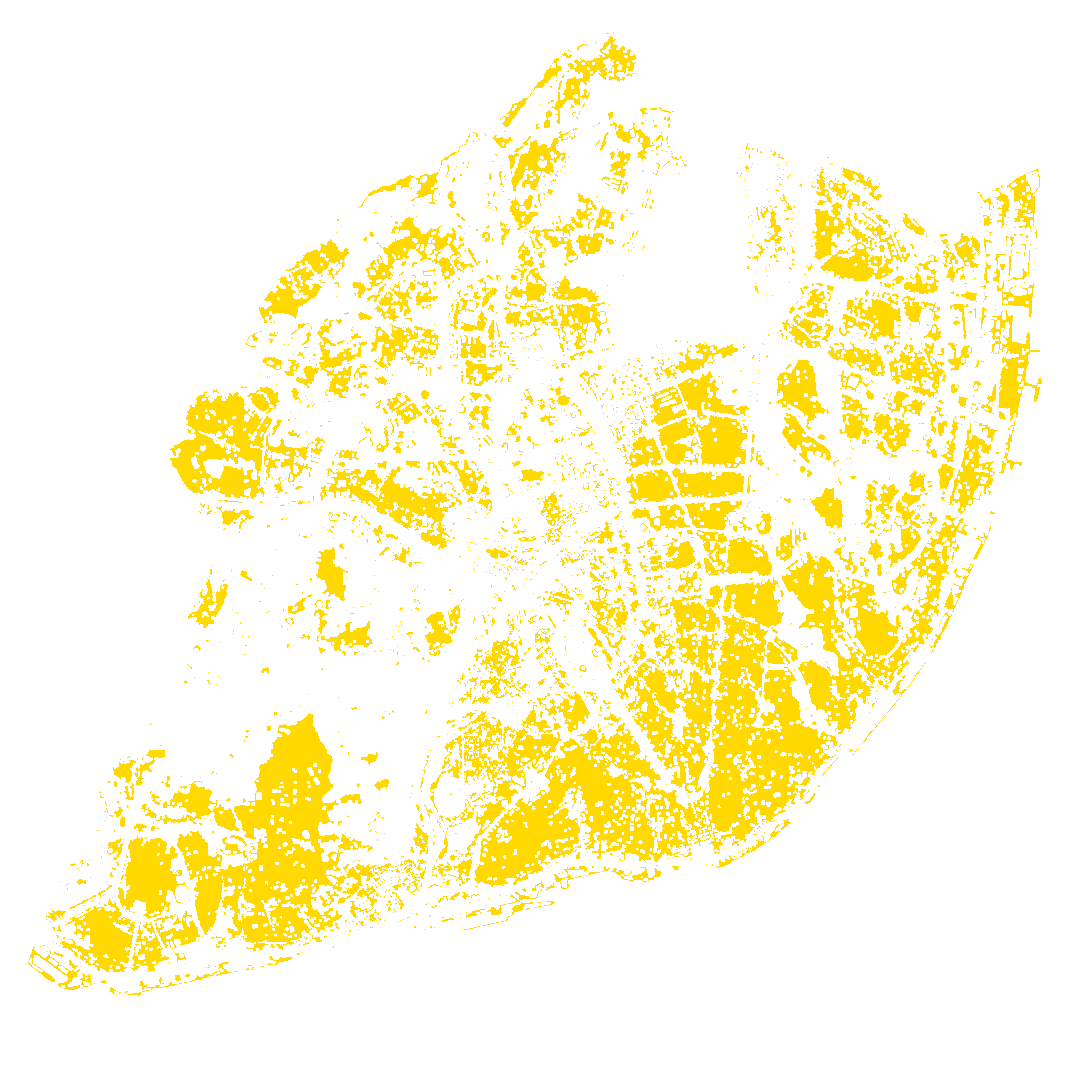

“Mesmo à noite, quando o trânsito diminui mas a velocidade aumenta, estaríamos nos 75”, explica Tiago de Abreu. O impacto que pode ter na saúde está contabilizado: a Organização Mundial de Saúde alerta que exposição acima dos 60 decibéis é suficiente para causar distúrbios no sono e doenças cardiovasculares. A Agência Portuguesa do Ambiente diz que no concelho de Lisboa há 100.500 habitantes expostos a mais de 65 decibéis.

Carlos Alberto Augusto anda há anos a ouvir portugueses queixarem-se. Fez parte da primeira Secretaria de Estado do Ambiente no pós-25 de Abril e foi um dos que trabalharam no primeiro Regulamento Geral do Ruído, a lei n.º 11/87, de 11 de Abril. Lembra-se que já então o ruído estava no pódio das reclamações. Cita de cor o guru da ecologia acústica, o canadiano Murray Schafer, com quem estudou e trabalhou: “O ambiente sonoro é uma grande composição. Somos todos compositores. Até o burocrata que está na câmara tem uma partitura à frente quando está a emitir a licença para uma obra, para um espaço de diversão, o que for.” Tudo isto para concluir: “O ruído é falta de civilização.”

E, no entanto, o discurso público tem procurado defender mais o direito ao silêncio do que o direito a ouvir. Para o compositor e designer sonoro, isto é “uma perda vital na sobrevivência da espécie humana”. Somos a única espécie animal cuja cadeia ossicular — os “ossinhos que temos no ouvido médio” — não se fecha quando mastigamos, particularidade que nos dá uma vantagem sobre as restantes espécies porque nos mantém em estado de alerta. A imagem de fundo do seu iPad é a cóclea, o canal em forma de espiral que transforma sinais acústicos em informação. E informação acústica é o que nos rodeia, uma omnipresença que não se vê mas quando se transforma em ruído faz mal à saúde.

Pássaros no parque e fados na Mouraria

Em Sons e Silêncios da Paisagem Sonora Portuguesa (edições FFMS, 2014), Carlos Alberto Augusto escreve que “o ruído é uma arte da dominação. Nessa exacta medida, o sossego é um território de luxo”.

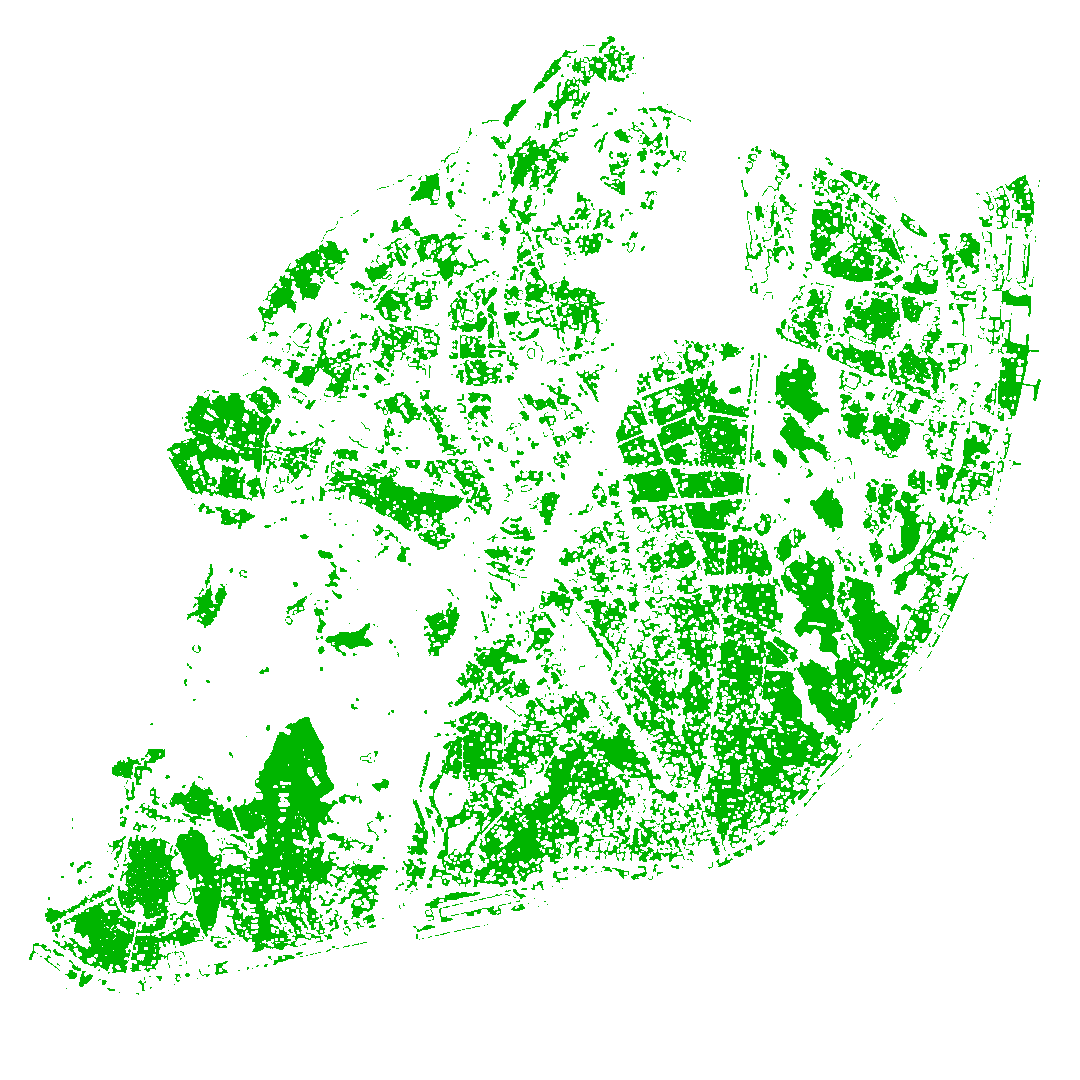

É um sossego quando se chega ao Parque das Conchas, no Lumiar, depois do barulhento Chiado. Estamos a 500 metros do aeroporto de Lisboa. Ouvem-se aviões a aterrar mas a ondulação da folhagem e o cantar dos pássaros distraem da cidade. “A nossa percepção de ruído é menor, sentimo-nos mais tranquilos”, diz o engenheiro Tiago de Abreu. Quis mostrar uma queda de água no parque — que naquele dia não estava a funcionar — para provar como, mesmo em plena cidade, aquilo que ouvimos pode ser mascarado. Dá outro exemplo em plena Baixa Pombalina: se o fontanário da estátua da Praça D. Pedro IV estiver ligado, disfarça o tráfego. “Os ouvidos não têm pálpebras”, acrescenta Carlos Alberto Augusto, para quem é um “vício virtuoso” a cruzada em defesa do direito a ouvir.

O outro guia nesta andança, Iñigo Sánchez, investigador do Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, lembra que o ruído tem servido de desculpa ao poder político para intervir em zonas degradadas. É de Santander, na Cantábria espanhola, e chegou a Lisboa em 2011. Mesmo a tempo de assistir à requalificação da Mouraria, bairro no qual continua a trabalhar.

“Ruído é um metadiscurso sobre o som”, diz. Sánchez começou em Outubro a coordenar o projecto Sounds of Tourism / Sons do Turismo, com financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Só terá resultados daqui a três anos, mas acredita que a turistificação do centro histórico é um case-study porque as pessoas ainda percepcionam pela negativa a avalancha de negócios que surgem em torno do turismo. Nesse sentimento que muitos partilham inclui-se a perspectiva sonora: turismo é sinónimo de barulho de tuk tuks, trolleys, algazarra e festa sem fim.

“Queremos perceber que sons desapareceram [conversas entre vizinhos], que sons procuram quem nos visita [autenticidade local], qual será a gestão do espaço público e a atitude das autoridades nestes novos desafios [limitações sonoras na diversão nocturna].” Pode o turismo ser sustentável, perguntamos. “Não. O que podemos é mudar o foco e tornar as comunidades locais sustentáveis.”

O investigador está no Largo do Intendente e lembra-se de como era há sete anos: uma zona agarrada ao estigma da violência, pobreza, droga. Hoje tem hotel e esplanadas, a banda sonora oscila entre um martelo pneumático e a música do altifalante do café. Não há moradores. “O espaço público é a caixa de ressonância da expressão cultural da sociedade”, escreveu Sánchez no estudo que fez em 2011 sobre Barcelona. Ao compará-la com Lisboa, alerta que a capital portuguesa está a assistir a uma mudança mais veloz.

Desce-se até à Mouraria e Sánchez é cumprimentado por residentes. No Largo da Severa passam turistas sénior em fila. Podem estar numa “visita cantada”, como são conhecidas as excursões para conhecer os lugares do fado e que tiraram o bairro do espectro dos mal-afamados. “No início, eram lisboetas que nunca tinham vindo [à Mouraria]. Agora são sobretudo estrangeiros”, explica o investigador.

“Lisboa deixou de ser um espaço para ser habitado”, diz. Transformou-se num itinerário de experiências na monocultura do turismo. A vantagem, continua Sánchez, é que do ex-líbris fado tiram proveito os de fora e os de dentro do bairro: “A cada sexta, sábado e domingo, a visita cantada é lugar para encontro e sociabilidade. O fado é commodity mas também património, que leva as comunidades locais a construir um sentido de pertença.”

Não se ouve fado nas ruas mas passos, cumprimentos de vizinhança, conversas entre avós e netos, o som de um brinquedo que cai ao chão. E, aqui e ali, uma expressão mais castiça.

De Alfama ao Cais do Sodré

Desce-se até Alfama, bairro que pela proximidade geográfica ao terminal de cruzeiros é porta de entrada na zona histórica — o Ventura está atracado e o site do Porto de Lisboa informa que tem capacidade para 3600 pessoas. Carlos Alberto Augusto entra pela Travessa do Terreiro do Trigo. Parece que uma porta se fecha. “Tudo ganha definição.” Tudo é pássaros a cantar nas gaiolas, o sino a tocar em Santo Estevão, a vizinhança a comentar os medicamentos prescritos pelo médico de família, o dedilhar num piano eléctrico. “Até se consegue distinguir quem está a usar sapatos com sola de borracha”, brinca o compositor. Também há trolleys, mas é som que não chega a ruído. “É porque o ambiente sonoro deixa de ser amorfo. Esta questão da escuta não é moda de um grupo de iluminados. Ou reaprendemos a ouvir ou perecemos.”

Fechar os olhos e tentar construir de memória os sons deste percurso não é fácil. Estamos demasiado habituados a outras sonoridades. Aos clings e plings de telemóveis.

“Não diria que a cidade está pior. Não temos mais ruído na Baixa do que quando lá passava todo o trânsito a caminho do Terreiro do Paço. É difícil para os municípios... isto de reduzir o ruído numa cidade só se consegue suprimindo o tráfego”, insiste Tiago de Abreu. No Cais do Sodré, o engenheiro acústico é olhado com desconfiança pelos empregados de bar. Está na “rua rosa”, quase em frente à Pensão Amor, e o sonómetro que leva na mão levanta suspeitas. “Estes estabelecimentos já foram testados e têm isolamento sonoro. Mas os comerciantes só são responsáveis pelo ruído que geram no interior.” Por isso deixa a pergunta: quando os clientes vêm para a rua, de quem é a responsabilidade?