Classe, média

A história de amor de Jane e Stephen Hawking podia ser um dramalhão de lágrima a cair; em vez disso, temos um filme sóbrio transportado por duas interpretações que só funcionam em conjunto.

Mas – e há sempre um “mas” - se no papel A Teoria de Tudo tem aparência de melodrama inspiracional à medida dos telefilmes de “casos da vida” com os Óscares na mira, é um alívio ver que, na prática, o filme de James Marsh é obra escorreita, sóbria, nada piegas.

A verdade faz-nos mais fortes

Das guerras aos desastres ambientais, da economia às ameaças epidémicas, quando os dias são de incerteza, o jornalismo do Público torna-se o porto de abrigo para os portugueses que querem pensar melhor. Juntos vemos melhor. Dê força à informação responsável que o ajuda entender o mundo, a pensar e decidir.

Mas – e há sempre um “mas” - se no papel A Teoria de Tudo tem aparência de melodrama inspiracional à medida dos telefilmes de “casos da vida” com os Óscares na mira, é um alívio ver que, na prática, o filme de James Marsh é obra escorreita, sóbria, nada piegas.

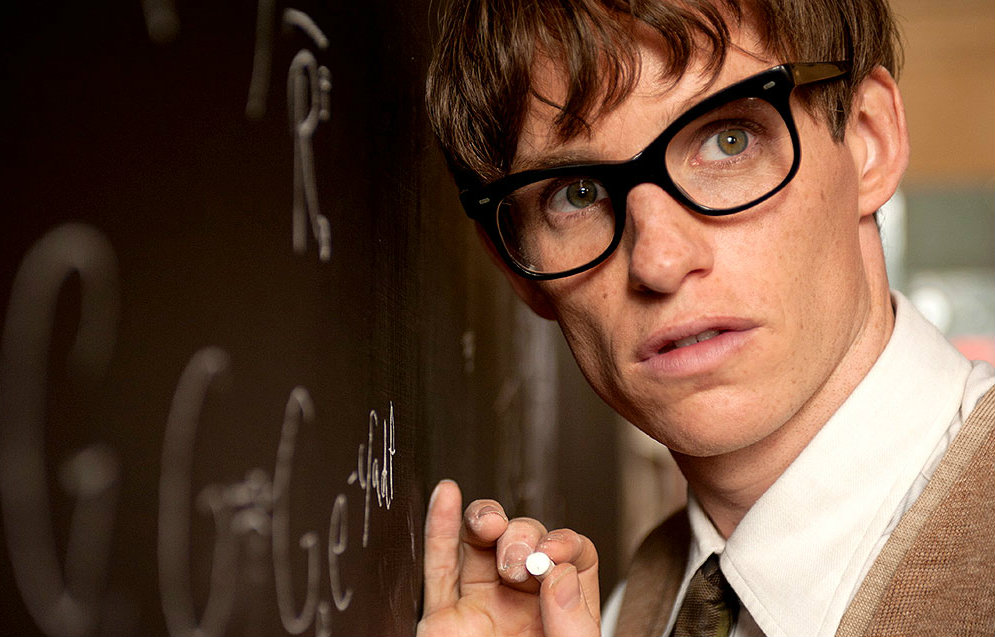

Marsh, mais conhecido pelos seus aclamados documentários (como Homem no Arame ou Project Nim), recusa terminantemente jogar a carta da piedosa compaixão, escusando-se a tratar a progressiva deterioração física de Hawking como combustível para puxar ao lencinho. Em vez disso, concentra a sua câmara nos seus actores: um espantoso Eddie Redmayne como Hawking, numa performance tudo menos espalhafatosa que muitas vezes se ancora apenas na simples presença física do actor, e Felicity Jones como uma Jane que se recusa a baixar os braços perante cada novo obstáculo que a progressão da doença levanta.

O que é notável em A Teoria de Tudo é precisamente o “dá e leva” dos dois actores, atentamente encorajado pelo realizador; são interpretações complementares, que sozinhas seriam infinitamente menos interessantes, e que apenas ganham densidade e significado contrastadas. Marsh mantém a câmara colada a Stephen e Jane para contar a história “de dentro”, pelos olhos do casal, usando a proverbial “qualidade britânica” de produção para sustentar o que acaba mais por ser uma celebração da vida do que um dramalhão de puxar à lágrima (a partitura inspiradíssima do islandês Jóhann Jóhannsson ajuda muito, é certo).

Não quer isto dizer que A Teoria de Tudo evite o “caderno de encargos” do filme inspiracional; não evita, tal como não evita o escorregão pontual para o telefilme de luxo para grande écrã. Mas pelo menos joga limpo com o espectador, sem manobras nem manipulações excessivas, de maneira despachada e eficaz. Não é, nem de longe nem de perto, um grande filme, e as nomeações para os Óscares dão-lhe um “peso” que não tem nem merecia ter - mas é o exemplo do que pode, e deve, ser um bom filme de “classe média”.